11月18日,中國工程院發布《2021年新當選中國工程院院士公告》,2021年中國工程院新增的84名中國工程院院士和20名中國工程院外籍院士名單正式揭曉,中國石油大學(北京)張來斌教授當選中國工程院院士(能源與礦業工程學部)。

張來斌教授成為繼高德利院士、李根生院士、徐春明院士之后,2013年以來中國石油大學(北京)新增的第四位院士。

張來斌院士

張來斌,安徽銅陵人,博士,中國石油大學(北京)教授,博士生導師。國務院第八屆安全科學與工程學科評議組召集人,教育部安全工程專業教育指導委員會副主任,教育部高等學校專業設置與教學指導委員會委員,中國工程教育認證協會安全類專業認證委員會主任,中國石油學會石油工程專業委員會副主任,公共安全科學技術學會第二屆理事會副理事長。《中國大百科全書》第三版總編輯委員會編委,《Petroleum Science》、《石油科學通報》編委會主任,《中國安全生產科學技術》、《石油鉆探技術》等雜志編委。獲國際石油工程師協會杰出會員、孫越崎能源大獎、IET-方正大學校長獎、北京市教學名師等榮譽,享受國務院政府特殊津貼。

1982年7月畢業于華東石油學院石油礦場機械專業,獲學士學位;1985年6月畢業于華東石油學院北京研究生部石油機械工程專業,獲碩士學位;1991年11月畢業于石油大學(北京)機械工程專業,獲博士學位,后留校從事科研和教學工作。2005年6月至2021年2月任中國石油大學(北京)校長。現任應急管理部油氣生產安全與應急技術重點實驗室主任。第十一、十二、十三屆全國政協常委,民盟中央常委,民盟北京市副主委。

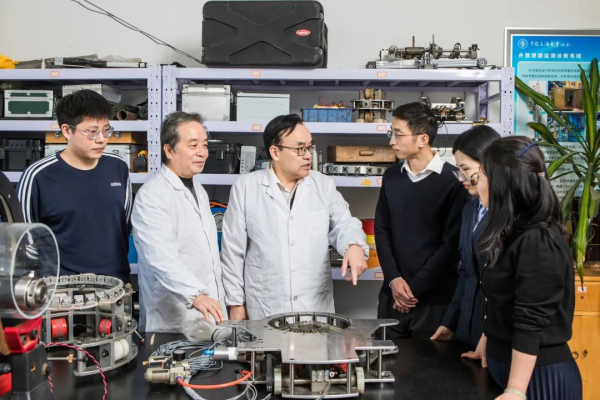

張來斌與團隊成員、研究生一起在實驗室開展研討

張來斌教授長期從事油氣生產系統及裝備安全科學與工程理論、方法和技術研究工作,創建了石油高校首個安全科學與工程學科。在油井管損傷檢測、油氣生產大型動力機組故障檢診斷及油氣生產系統風險評估和早期預警方面作出了創新性成績,推動了我國在該領域的技術進步。他主持完成多項國家、省部級及企業委托的重大項目,獲國家科技成果二等獎4項,其中以第一完成人獲國家技術發明二等獎2項,省部級科技進步特等獎1項和一等獎多項,出版專著及教材多部,授權發明專利50余件,發表學術論文200余篇。

張來斌教授帶領的科研團隊獲得國家技術發明獎,圖為在人民大會堂與其他獲獎人合影

為油氣開采鍛造安全之盾

1978年是中國改革開放元年,高考制度的恢復,讓"尊重知識、尊重人才"的曙光普照中國大地,也為億萬學子開啟了成長成才的大門。

張來斌在華東石油學院求學時的留影

這一年,17歲的張來斌從安徽省銅陵一中畢業后考入中國石油大學的前身華東石油學院。令他沒有想到的是,在銅都長大的自己,竟然從此與石油以及這所大學結下了一生解不開的情緣:從本科到博士,從留校工作到成為學校校長,張來斌在中石大這所國內石油高等教育的領航院校里辛勤耕耘,四十多年來,他始終踐行著石油科研人的報國使命,播撒著教書育人的種子,也思考探索著行業特色高校的發展之路。

厚植"我為祖國獻石油"的深厚情懷

"銅陵是一座以銅立市、以銅興市的城市,我也是在銅的滋養下長大的。"張來斌說,在他的記憶里,家鄉是一個典型的重工業城市,走到哪里都能看到銅的光澤、嗅到銅的氣息。作為一名礦工子女,他從父親那一輩礦工身上學到了質樸和求實的品質。這種品質,奠定了他學習、成長的根基。

在中石大求學的那些年,深深影響了張來斌的職業生涯。他大學學習機械專業,理工科的熏陶與訓練培養了他冷靜、理性、嚴謹的思維方式,但是在內心深處,他又與很多中石大人一樣,有一種"頭戴鋁盔走天涯"的豪情壯志和"我為祖國獻石油"的深厚情懷。

在導師陳如恒教授和方華燦教授的引領和悉心指導下,張來斌將科研鎖定在了油氣裝備疲勞損傷檢測和故障診斷方向,致力于研究解決油氣鉆采裝備及系統的安全生產難題。

張來斌在石油生產現場考察

在這一領域,張來斌近40年來矢志不移,先后主持和負責完成了重點研究項目30余項,率領團隊在油井管損傷巨磁阻磁記憶檢測診斷技術、油氣站場動力機組精確診斷預警技術、油氣生產系統風險評估與智能預警技術等方面取得了顯著的成就。基于取得的理論和方法創新成果,形成自主核心技術體系,研發出系列檢測裝置和軟件,在中國石油、中國石化、中國海油及國家管網等油氣開采及輸送中推廣應用,提升了該領域的技術水平及核心競爭力。

特別是他主持研發的基于巨磁阻效應的油井管損傷磁記憶檢測診斷技術,已成為早期檢測油井管損傷、預防油井管失效的"殺手锏"技術,開創了巨磁阻效應新的應用領域。他提出了虛實信息融合的全方位監測技術和微弱特征解析等方法,實現了動力機組精準故障診斷;建立了深井及深水鉆完井、頁巖氣壓裂等復雜油氣系統風險實時評估方法和智能預警技術。多項技術指標優于國外同類先進技術,為我國油氣安全開采提供了重要技術支撐,作出了系統性、創新性的重要貢獻。

扛起油氣安全科學與工程學科發展的大旗

張來斌率團參加2012年世界石油天然氣工業安全會議

在軟科最新發布的"中國最好學科排名"中,中石大(北京)安全科學與工程位列全國前10%,上榜"中國一流學科"。作為學校的新興交叉學科,安全科學與工程的迅速發展,離不開其主要創建人——張來斌。

學科建設是功在當代、利在千秋的大事,無論是對于提升一所高校的核心競爭力,還是促進相關領域生產實踐而言,都是如此。我國油氣開采系統龐大復雜、環境惡劣、工況多變,突發井噴等事故危險性巨大,需要先進的技術支持和堅實的人才支撐,這使得安全科學與工程學科的建立和發展具有很強的現實迫切性。

張來斌在2016年世界油氣工業安全大會上擔任大會主席并做報告

隨著油氣勘探開發向深層、深水及非常規資源發展,油氣生產面臨的安全風險與挑戰前所未有;而另一方面,老油氣田及管網長期運行,也帶來了油氣生產系統安全事件頻發、經濟損失巨大的現實挑戰。面對國內相關學科的空白及油氣鉆采的安全生產難題,張來斌將安全科學理論、方法與技術與石油天然氣工程等學校主干學科交叉、融合,積極推動石油天然氣安全工程學科的建設發展,扛起了國內油氣安全科學與工程學科發展的大旗。

一方面,張來斌瞄準油氣鉆采領域系統及裝備損傷檢測、故障診斷及風險評估持續攻關,為學科成長提供核心成果支撐;另一方面則統籌各種資源,為學科發展鋪路搭橋。從2008年到2013年,張來斌積極推進學校連續六年參與策劃并主辦"北京安全文化論壇",持續深化與北京市安全生產監督管理局及下轄各相關單位間的合作交流,擴大學校及安全學科的影響力。由于在油氣生產安全研究方面的成就和影響力,世界石油天然氣工業安全會議(WCOGI)于2012年、2016年兩次在北京舉辦,張來斌擔任了會議主席。

張來斌參加國務院學位委員會第八屆學科評議組(安全科學與工程)第二次工作會議暨安全科學與工程學科建設研討會

在不懈的努力下,他領銜的安全科學與工程學科,已發展為北京市高精尖學科、北京市重點交叉學科及國家引智基地。2011年學校成為首批安全科學與工程一級學科博士點,首批設立安全科學與工程博士后流動站、安全工程國家級特色專業和國家級一流建設專業,安全工程專業通過了中國工程教育專業認證。

在今年9月30日,應急管理部公布了重點實驗室首批創建名單,學校"油氣生產安全與應急技術應急管理部重點實驗室"位列其中,張來斌在離任校長職務后再挑重擔,擔任實驗室主任。在他的構想中,實驗室將立足建設國際一流、國內領先的油氣安全和應急技術研究機構,充分利用學校在石油石化領域的多學科領先優勢,以油氣生產中的安全隱患、風險和事故為主要研究對象,發展和完善安全與應急科學理論與方法,研發安全與應急技術及裝備,培養高層次人才,構造完善的油氣安全保障與應急管理技術體系,為防止油氣生產重特大事故發生作出貢獻。

在服務國家戰略需求中

推進教育高質量發展

張來斌講授校長公開課

近40年來,張來斌不僅在科研領域攻堅克難、在學科建設上孜孜不倦,而且在中國高等教育尤其是行業特色高校的建設方面上下求索,為中石大的發展傾心傾力。擔任校長近16年,他一以貫之地堅持找準特色、堅持特色、做強特色,為學校石油石化學科領域世界一流研究型大學建設殫精竭慮,不敢有絲毫懈怠。

張來斌與博士生們在開展學術討論

他是教授、博導,在學科專業領域培養碩士、博士200余人,是弟子們心中嚴格要求、悉心指點的"張老師";他積極倡導"善待學生,尊重教師,崇尚學術"的教育管理理念,并將"善待學生"作為基礎所在,堅持開展"校長下午茶"活動十余年,與上千名青年學子促膝談心話人生,是學生們常常可以在食堂遇見一起聊天的"來斌校長"。無論是作為教授、校長,還是全國政協常委,張來斌最關切的都是青年的成長成才。 在今年4月全國政協習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談小組舉行的座談會上,他呼吁政府部門、企業及高校團結協作,加強對到基層、到西部就業的畢業生進行精準化、跟蹤式管理,構建長效性的幫扶機制,給予那些具有家國情懷、樂于奉獻擔當的青年畢業生更多的激勵和幫扶。

"校長下午茶"活動中,張來斌與同學們一起邊喝茶邊促膝長談

"做一個平凡的人,在平凡中堅守,在平凡中成就。"張來斌曾與青年學生分享這樣的人生信條。當選院士,在他看來,是使命擔當的又一個新開端。他說,自己取得的成績,無不得益于前輩們打下的堅實基礎、團隊同事們的共同努力和同行專家的指導與支持,他將在新的征程中,繼續努力攻堅克難,為保障國家油氣生產安全作出新的貢獻。

祝賀張來斌院士!

來源:轉自中國石油大學北京